14400

BAYEUX

14 - BAYEUX

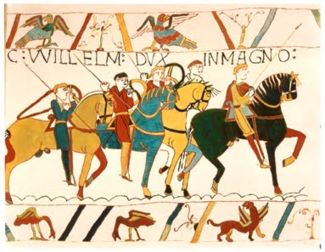

Tapisserie de Bayeux

(cavaliers Bataille d'Hastings)

Tapisserie de Bayeux (cavaliers Bataille d'Hastings)

En vente

|

14400 |

14 - BAYEUX Tapisserie de Bayeux (cavaliers Bataille d'Hastings) |

|

| 2017 |

|

|

| 2019 | ||

|

Tapisserie de Bayeux (cavaliers Bataille d'Hastings) |

||

|

En vente |

||

|

14400 |

14 - BAYEUX Tapisserie de Bayeux |

|

| 2003 |

|

|

| 2004 | ||

| 2006 MDP | ||

| 2007 | ||

| 2008 EVM | ||

| 2009 EVM | ||

| 2010 EVM | ||

| 2011 EVM | ||

| 2012 | ||

| 2013 | ||

| 2014 | ||

| 2016 | ||

| 2017 | ||

| 2019 | ||

|

Tapisserie de Bayeux |

||

|

En vente |

||

La Tapisserie de Bayeux, aussi connue sous le nom de tapisserie de la reine

Mathilde, et plus anciennement « telle du Conquest » (pour « toile de la

Conquête ») semble avoir été commandée par Odon de Bayeux, demi-frère de

Guillaume le Conquérant. Elle décrit les faits relatifs à la conquête de

l'Angleterre en 1066. Elle détaille les événements clés de cette conquête,

notamment la bataille de Hastings. Il faut toutefois noter que près de la moitié

des images relatent des faits antérieurs à l'invasion elle-même. Bien que très

favorable à Guillaume le Conquérant, la Tapisserie de Bayeux a une valeur

documentaire inestimable pour la connaissance du XIe siècle normand et anglais :

elle nous renseigne sur les vêtements, les châteaux, les navires, les conditions

de vie de cette époque. Conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans le trésor

de la cathédrale de Bayeux, elle est aujourd'hui présentée au public dans un

musée qui lui est entièrement dédié.

La Tapisserie de Bayeux, aussi connue sous le nom de tapisserie de la reine

Mathilde, et plus anciennement « telle du Conquest » (pour « toile de la

Conquête ») semble avoir été commandée par Odon de Bayeux, demi-frère de

Guillaume le Conquérant. Elle décrit les faits relatifs à la conquête de

l'Angleterre en 1066. Elle détaille les événements clés de cette conquête,

notamment la bataille de Hastings. Il faut toutefois noter que près de la moitié

des images relatent des faits antérieurs à l'invasion elle-même. Bien que très

favorable à Guillaume le Conquérant, la Tapisserie de Bayeux a une valeur

documentaire inestimable pour la connaissance du XIe siècle normand et anglais :

elle nous renseigne sur les vêtements, les châteaux, les navires, les conditions

de vie de cette époque. Conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans le trésor

de la cathédrale de Bayeux, elle est aujourd'hui présentée au public dans un

musée qui lui est entièrement dédié.

La Tapisserie

de Bayeux n'est pas, à proprement parler, une tapisserie ; en effet, elle relève

de la broderie, de huit teintes naturelles de laines sur des pièces de lin bis.

Elle mesure environ 70 mètres et a été confectionnée entre 1066 et 1082,

peut-être en Angleterre pour décorer le palais épiscopal de Bayeux. Elle est

divisée en une série de panneaux, d'une longueur totale de soixante-dix mètres

pour une hauteur de cinquante centimètres. De par sa présentation, sous formes

d'images distinctes, on a pu y voir l'ancêtre de la bande dessinée, mettant en

scène 626 personnages. Cependant, le fait que, suivant les spécialistes, il y

ait de 30 à 70 images distinctes relativise ce point de vue. Chaque scène est

assortie d'un commentaire en latin.

Six cent

vingt-six personnages, deux cent deux chevaux et mules, cinq cent cinq animaux

de toutes sortes, trente-sept édifices, quarante-neuf arbres… Au total, mille

cinq cent quinze sujets variés fournissent une mine de renseignements sur le XIe

siècle.

Si une

majorité d'historiens s'accorde à penser que c'est bien Odon qui commanda cette

broderie pour orner la nef de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Bayeux,

inaugurée en 1077, la discorde règne encore quant à qui la fabriqua. La légende

dit que c'est la reine Mathilde, aidée de ses dames de compagnie, qui la

fabriqua ; pour d'autres, elle fut fabriquée, soit dans le Kent, soit à

Winchester, dans le Hampshire, vingt ou trente ans après les événements qu'elle

relate. Toutefois, les dernières recherches de l'Université de Caen, réunissant

des sommités archéologues, historiens, médiévistes, s'accordent à penser que la

« Broderie d'Hastings » a été faite dans le Kent, à Winchester ou à Canterbury,

tout de suite après la bataille elle-même, et sa confection aurait duré deux ans

environ. C'est ce que Denise Morel et Marie France Le Clainche font vivre dans

leur roman Les Brodeuses de l’Histoire, où elles mettent en scène l'atelier de

broderie de Winchester. Nous savons, en effet, que cet atelier rassemblait

brodeurs et brodeuses, laïcs et religieuses, anglo-saxonnes, normandes et

bretonnes.

La première

moitié de la broderie relate les aventures du duc Harold Godwinson, beau-frère

du roi Édouard le Confesseur, dont le navire fit naufrage sur les terres du

comte Guy de Ponthieu (dans la Somme actuelle) en 1064. Il fut sauvé et capturé

par Guy qui envisageait de le libérer contre rançon. Hélas, un espion de

Guillaume, visible sur la broderie, était là. Guillaume exigea de Guy qu'il lui

remît Harold, ce qui fut fait. Guillaume adouba Harold chevalier à Rouen. C'est

lors de cette cérémonie, qu'on voit sur la broderie, que Harold jura, sur les

reliques d'un saint (très important à l'époque) à Guillaume de le soutenir pour

succéder à Édouard sur le trône d'Angleterre. Il revint sur cette promesse plus

tard, ce qui lui valut son excommunication par le pape. La broderie montre

ensuite Harold retourner en Angleterre et se faire acclamer roi après la mort

d'Édouard.

La broderie

reflète le point de vue normand de l'histoire, notamment en justifiant

l'invasion de Guillaume par sa légitimité au trône. Harold y est représenté

comme un fourbe, parjure, reniant un serment sacré, alors qu'il semble que l'on

ne trouve de relation de ce serment que dans la tapisserie et dans la Gesta

Guillelmi de Guillaume de Poitiers, une autre source normande, écrite peut-être

dix ans après la conquête normande de l'Angleterre. Cela dit, on s'accorde

généralement à penser que ce serment eut bien lieu mais qu'il y aurait peut-être

eu tromperie, puisque Harold aurait affirmé qu'il ne savait pas qu'il y avait de

saintes reliques sous le livre sur lequel il jura.

Ensuite, sur la broderie, nous voyons les préparatifs de Guillaume pour son

invasion de l'Angleterre ; puis des images de la bataille d'Hastings. À ce

sujet, on a longtemps cru que Harold y était représenté mourant d'une flèche

dans l'œil, mais on pense, de nos jours, qu'il y a eu confusion sur la personne,

le frère d'Harold étant mort d'une flèche dans l'œil.

Ensuite, sur la broderie, nous voyons les préparatifs de Guillaume pour son

invasion de l'Angleterre ; puis des images de la bataille d'Hastings. À ce

sujet, on a longtemps cru que Harold y était représenté mourant d'une flèche

dans l'œil, mais on pense, de nos jours, qu'il y a eu confusion sur la personne,

le frère d'Harold étant mort d'une flèche dans l'œil.

La broderie

contient aussi une représentation d'une comète, probablement la Comète de

Halley. La mention de cette comète est entièrement justifiée, car elle devait

justement passer à cette époque.

On peut

également noter que les éléments figurant dans les parties hautes et basses de

la broderie ne semblent pas avoir de rapport avec le principal récit. Ainsi, on

peut voir par exemple dans la partie basse de la tapisserie une scène du corbeau

et du renard de Virgile.

Toutefois, à

la fin de la broderie, lorsque la bataille entre Guillaume et Harold fait rage,

les motifs décoratifs de la frise du bas disparaissent, et la frise se remplit

des cadavres des morts et des boucliers et armes tombés à terre, comme si ce «

débordement » devait traduire la fureur des combats, impossibles à contenir dans

la zone du milieu de la tapisserie.

La broderie

nous apporte une connaissance quant à des faits historiques dont nous avons peu

de trace par ailleurs. Sa présentation, sous forme d'images, la rendit, tout au

long des siècles, accessible à tous alors que peu savaient lire.

La broderie

est inestimable quant à la connaissance de la vie de l'époque ; d'abord sur les

techniques de broderie du XIe siècle, notamment l'apparition de ce qui est nommé

depuis le point de Bayeux ; ensuite sur nombre de techniques de l'époque,

puisque y apparaissent des constructions de châteaux, de bateaux (la flotte

d'invasion de Guillaume). Y figurent aussi des vues de la cour de Guillaume, de

l'intérieur du château d'Édouard, à Westminster. Nous y voyons nombre de

soldats, ce qui a permis de se faire une meilleure idée de leur équipement.

Ainsi, sont bien visibles des signes distinctifs sur les boucliers, ce qui était

peu répandu jusqu'alors. Toutefois, les soldats y sont représentés se battant

mains nues alors que toutes les autres sources écrites de cette époque font

apparaître que les soldats se battaient (et chassaient) presque toujours

gantés.

La broderie a

traversé les siècles jusqu'à nous de manière chaotique. Elle fut pendant

plusieurs siècles exposée à Bayeux, avec des périodes de troubles durant

lesquelles elle fut cachée, notamment durant la Révolution française. Au XIXe

siècle, elle fut l'objet de nombre d'études scientifiques et d'une restauration

achevée à Bayeux en 1842, suite à quoi elle fut exposée sous verre. Elle fut à

nouveau cachée pendant la guerre franco-prussienne de 1870 puis durant la

Seconde Guerre mondiale.

À l'heure

actuelle, elle est exposée au Centre Guillaume le Conquérant, à Bayeux.

![]()

|

Renseignements d'ordre général

Musée de la Tapisserie de Bayeux Site internet : www.tapisserie-bayeux.fr Email : formulaire de contact sur le site Ouverture du site |

Comment s'y rendre VPC de la (des) médaille(s) au statut en vente OUI

Chèque à l'ordre de "Trésor Public" |