84 - VAISON-LA-ROMAINE

Office de tourisme

![]()

84 -

VAISON-LA-ROMAINE

Office de tourisme

![]()

Vaison-la-Romaine (en provençal: Vaison selon la norme classique

ou Veisoun selon la norme

mistralienne) est une commune française, située dans le département de Vaucluse

et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les

Vaisonnais. La commune est située sur la partie nord du département, en dessous

de l'Enclave des Papes. Environ 35 km d'Orange, 50 km d'Avignon, 10 km des

Dentelles de Montmirail et 40 km du Mont Ventoux. La commune fait partie du

"pays Voconce".

|

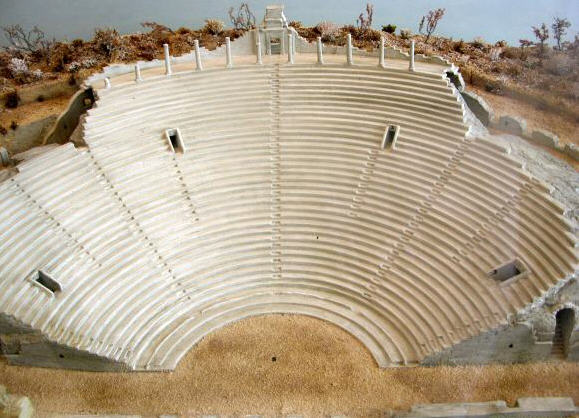

Le théâtre

antique

Sa construction

date très probablement du Ier siècle de notre

ère, sous le règne de l’empereur Claude ; sa décoration ayant été

enrichie au début du siècle suivant. Conformément aux recommandations

préconisées par l’auteur latin Vitruve dans son traité sur

l’architecture, le théâtre fut creusé dans le flanc nord de la colline

de Puymin qui offrait une masse rocheuse et

une pente propices à une telle installation. Néanmoins un énorme travail

de taille et de reprise de la roche a été nécessaire pour réhabiliter à

la fois des gradins réguliers et l’assise des maçonneries. Restauré au

cours du IIIème siècle, le théâtre fut probablement utilisé jusqu’au

début du IVème siècle. Les historiens avancent l’hypothèse qu’il fut

détruit au début du siècle suivant, au moment du décret d’Honorius (en

407) qui ordonnait dans toutes les provinces de renverser, de briser ou

d’enfouir les statues des divinités païennes. C’est peut-être dans ce

contexte que l’on jeta dans les parties les plus profondes du théâtre,

les effigies des empereurs et des autres divinités qui ornaient le mur

de scène. C’est également à partir de cette même époque que l’on

commença à utiliser les grandes assises du monument soit comme

sarcophages, soit comme matériaux de construction. Le travail de

destruction et d’oubli fut si complet qu’au début de la Renaissance il

ne restait du monument, que deux arceaux, signalés à diverses reprises

par les savants et les voyageurs. Il faut attendre le XIXème siècle et

la mise en place au niveau national d’une structure visant à inventorier

les monuments de France pour que le théâtre suscite à nouveau un

intérêt.

C’est ainsi que dans le cadre des recherches menées sur les monuments antiques du Vaucluse, en 1821, le dessinateur Chaix identifie le théâtre. Les premiers travaux de dégagement furent entrepris à partir de 1838 par la Commission des Monuments historiques. Ils furent suivis par de nouvelles recherches très dévastatrices pour le site, mais qui permirent aussi d’importantes découvertes. |

|

En

1903, un nouveau projet allait mettre à mal l’intégrité des vestiges. La ligne

de chemin de fer reliant les villes d’Orange et de Buis-les-Baronnies devait

passer à proximité immédiate de l’angle nord-est du mur de scène. Les ruines

apparentes du théâtre furent protégées, cependant toutes les traces des

constructions antiques qui se déployaient au nord de l’édifice furent totalement

détruites.

L’arrivée du chanoine Joseph Sautel allait être à

l’origine de la redécouverte archéologique de l’édifice antique. Jeune prêtre,

nommé professeur d’histoire et de géographie à Avignon, il découvrit les ruines

de l’antique cité, qui allait très vite le passionner, et entama les premières

fouilles sur le site du théâtre en 1907, jusqu’en 1926, avec le soutien de Paul

Buffaven, alors maire de la ville, et avec l’aide

financière de Maurice Burrus. Peu après, s’appuyant sur les résultats des

fouilles du Chanoine Sautel, Jules

Formigé, architecte en chef des Monuments

Historiques, entreprend la reconstruction du théâtre qui s’achèvera en 1936 pour

livrer aux visiteurs une proposition de restitution.

|

Le pont

Composé d’une

seule arche de 17 mètres et 9 mètres de large, il est ancré dans la

roche au niveau d’un rétrécissement de l’Ouvèze.

Sa construction remonte à la fin du Ier

siècle et malgré quelques restaurations, il reste un lien indestructible

entre la cité médiévale et la ville contemporaine. D’énormes blocs de

pierre calcaire provenant des carrières de Beaumont-du-Ventoux ont été

soigneusement taillés et assemblés à joints vifs pour constituer

l’arche. Jusqu’à la construction d’une passerelle un peu plus

bas au milieu du XIXe siècle, il était le

seul passage possible entre la Haute-Ville

et le reste de la vallée. Il a résisté vaillamment à une première crue

en 1616 et à la violence des flots lors de la crue de 1992. Aujourd’hui,

les plaies se sont refermées et les rives ont été réaménagées en espace

de promenade, tout le long de la ville jusqu’à une bambouseraie et le

jardin des Neufs Demoiselles. De nombreux badauds viennent encore comme

en pèlerinage contempler cette curiosité… Depuis cette catastrophe, l’Ouvèze,

qui n’est qu’un mince filet d’eau en été et qu’on avait oubliée, refait

partie de la cité. |

|

Le musée

Le musée Théo

Desplans, situé sur le site gallo-romain de

Puymin, a été construit entre 1972 et 1974.

Il expose au public les objets livrés par les fouilles archéologiques.

Des travaux ont été entrepris en 1998 afin d'agrandir et de rénover

entièrement le bâtiment existant. Le nouveau parcours muséographique, à

la fois chronologique et thématique, permet aux visiteurs de mieux

comprendre les lieux et de replacer dans leur contexte les objets

usuels, votifs ou funéraires. Dans la salle d'audiovisuel, des vidéos

commentent en continu les vestiges archéologiques. C'est un musée à

l'architecture moderne et aux moyens novateurs, pour que chacun découvre

les richesses archéologiques de Vaison-La-Romaine.

Ce premier

espace met en place les lieux et les peuplements avant la romanisation,

car l'entité Vasio existait bien avant l'arrivée des romains. Il donne

un bref aperçu de la préhistoire (jarre chalcolithique, maillet …).

Une carte des

sites préhistoriques sur la commune de Vaison a été établie à partir de

trouvailles souvent fortuites, et d'opérations de prospection. La

protohistoire est évoquée à travers le moulage d'un foyer domestique de

plein air, découvert sur la rive gauche de l'Ouvèze.

Plusieurs stèles en grès du VIème siècle avant J-C, funéraires ou

votives, sont présentées. Cette introduction permet de comprendre le

développement de la ville gallo-romaine et de savoir comment la

population voconce est passée de l'oppidum à

la vallée. |

|

Ville gallo-romaine

Le

dégagement de 15 hectares de vestiges depuis le début du siècle et les

observations réalisées au cours des travaux d'urbanisme, ont apporté de

précieuses informations sur la ville antique. A son apogée (fin Ier - IIème

siècle après J-C), elle couvrait 60 à 75 hectares. Le centre-ville s'étendait

sur la rive droite de l'Ouvèze, qui était endiguée

dans sa traversée urbaine et bordée de constructions. Tous les grands axes ne

sont pas visibles en surface mais leur parcours est indiqué par l'importance de

leurs égouts. L'essentiel de Vasio demeure enfoui sous l'agglomération actuelle,

seuls des quartiers résidentiels, commerciaux et artisanaux ont été fouillés.

Quelques monuments publics complètent notre connaissance de la ville. Une

maquette présente le système de construction de l'endiguement de la rivière,

étudié en 1993 et 1996. Plusieurs pieux en chêne restaurés, sur lesquels

reposait la fondation en pierre, sont exposés.

Monuments publics

Cette partie présente des inscriptions d'hommes publics, ainsi que des éléments d'architecture de grands édifices, tels que des chapiteaux corinthiens. Tout un espace est consacré aux monuments des eaux : aqueducs, thermes publics, balnéaires. Des tuyaux en plomb qui distribuaient l'eau depuis l'aqueduc sont exposés, ainsi que des caissons à répartition d'eau ou chauffe-eau. Une vitrine présente plusieurs objets provenant des thermes (brique, lampe à huile, bille …).

|

Théâtre

Une maquette,

ainsi que des photographies, présentent le théâtre antique avant et

après sa restauration de 1930-34. Les statues impériales en marbre, qui

ornaient autrefois le mur de scène, constituent un ensemble d'une grande

richesse, tant au niveau historique qu'artistique. Claude (empereur de

41 à 54) est représenté dans l'attitude de l'orateur, la tête ceinte

d'une couronne de feuilles de chêne. Domitien (empereur de 81 à 96) est

représenté avec une armure cuirassée. Hadrien (empereur de 117 à 138),

accompagné de son épouse Sabine en matrone de l'aristocratie romaine,

est nu (à l'exception du manteau couvrant son épaule), à la manière

hellénistique. D'autres sculptures en marbre, comme une tête d'Ariane,

complètent cette collection provenant du décor du théâtre.

Commerce et

Artisanat

Cet espace

présente les témoins des activités artisanales gallo-romaines, connues

en particulier par les fouilles du quartier des Boutiques à

Puymin. Une inscription mentionne le

regroupement en corporations d'artisans, commerçants et travailleurs.

Bourreliers et cordonniers transformaient le cuir, les tisserands, la

laine, et les tabletiers l'os et la corne. Une vitrine expose des pesons

utilisés pour le tissage et des objets en os. Une autre présente des

outils : serpe, marteau, pioche… Des pièces de monnaie et des amphores

témoignent de la vigueur des échanges commerciaux à cette époque. |

Religion

La

religion gallo-romaine se caractérise par une osmose entre le fond indigène et

les cultes romains voire orientaux. Dans le monde rural de Vasio, les cultes

liés à la fécondité, à la terre et aux hommes étaient essentiels, comme en

témoignent des inscriptions à des divinités secondaires dans le panthéon

classique.

Les voconces adoraient Mercure, Sylvain ou Vulcain…

Plusieurs autels sont dédiés aux déesses mères. De petits autels, dégagés dans

des habitations, illustrent la pratique d'un culte domestique.

L'une des œuvres les plus célèbres du musée de Vaison est une tête d'Apollon en

marbre, du IIème siècle. Il s'agit de la réplique romaine d'un original grec de

style classique.

Funéraire.

Cette partie du musée est consacrée aux pratiques funéraires : localisation des

zones sépulcrales, rites de l'inhumation ou de l'incinération. Elle présente des

stèles funéraires. Des objets usuels retrouvés dans les tombes témoignent des

pratiques funéraires : fioles à parfum, lampes à huile, miroir…

Maison gallo-romaine

Ce

thème est le plus représentatif à Vasio puisque la majorité des vestiges

concerne l'habitat privé. Une partie est consacrée à la cuisine, avec la

reconstitution d'un foyer et une vitrine présentant de la vaisselle en terre

cuite et en verre. Deux maquettes de la maison au dauphin mettent en évidence

l'évolution de l'habitat entre le Ier siècle avant

J-C et le IIème siècle après J-C. Une reconstitution partielle d'une toiture

antique informe le visiteur sur la physionomie architecturale des habitations.

Des éléments de décor intérieur, de mobilier, ainsi que des objets usuels

(bijoux, armes, jetons de jeux, miroirs) témoignent de la vie quotidienne.

Des peintures murales du IIIème style pompéien et une mosaïque de 33 m2

provenant de la villa du Paon complètent l'ensemble.

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]()

|

Renseignements d'ordre général

Office de tourisme Site internet : www.vaison-ventoux-tourisme.com Email : contact@vaison-ventoux-tourisme.com Ouverture du site |

Comment s'y rendre VPC de la (des) médaille(s) au statut en vente OUI

Chèque à l'ordre de "Office de tourisme" |